[理財] 用個人預算前和現在的差異

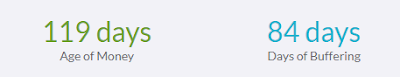

從連什麼是記帳都沒聽過,到使用個人預算 (personal budget) 後會有什麼樣的轉變呢? 還沒用預算前 我們是如何決定要不要買什麼東西的呢? 在上大學前,常吃麥當勞的我通常就會這樣思考: 看到錢包裡還有那麼多錢,或是登入 app 發現自己網銀餘額還很多,剛好我現在肚子也很餓。 好不容易路過麥當勞,或是同學正要一起去買,反正餘額那麼多所以我還可以吃很多餐,不是嗎? 可是這樣的思考模式不知不覺就會變成每次都是這樣思考: $ 會越來越少是正常的嘛,反正下個月薪水馬上就要來了,我會這樣想。 但是總會很懷疑自己的 $ 怎麼每個月都是這樣子慢慢消失。 用了預算後 回到一開始的問題再問我一次,要不要買麥當勞? 我會先拿起手機,開啟我的預算 app,看到我的餐費只剩 $3,664 元了。看到其他項目還有一堆零零總總的還等著消費,我會覺得我還是買其他比較便宜的食物好了。 為什麼有這樣的差異? 上面的情境都是每個月薪水 $50,000,只是第一個沒用預算軟體、第二個有用預算軟體。為什麼可以對我們產生這麼大的影響呢? 主要原因就是我們 "預先" "計算" 好我們這個月要買哪些東西了。 就和六罐子理財法很像,但預算軟體可以幫你切出不止 6 項,我自己的預算軟體我剛打開來數一下就有 33 個項目。 我們就會從既然只有一個錢包,那每一塊錢都可以花... 變成每一塊錢都有自己訂好的用途: 甚至還可以開始小額投資。 都是 $50,000 元,但沒預算好要花在哪上面的話,我們自然而然就會毫無限制的亂花。畢竟現實是很複雜的,隨便把這些項目切開來就可以幾十甚至幾百種。我們又不可能在腦中去計算這樣的事情,所以這時候我們就要靠工具輔助我們。 如何開始預算 要記得預算 ≠ 記帳,記帳只是幫助我們"回顧"我們預算做的好不好,但預算是看"未來"我們要做什麼。時間上的意義就不一樣了。 現在手機這麼方便,任何有切項目的 app 其實都可以做到我們上面這件事,因為這樣每消費一筆拿起手機就可以紀錄下來了。像是 Richart 最近推出的小查罐也是同樣的概念,但自從利息對舊戶不友善早就跳槽了。 所以你要找的預算 app 有這些功能的會越棒: 可以切成多個項目 可以設定每個項目的"未來"消費目標 調整項目或金額都很簡...